“去美元化進程不可避免” ACU加速貨幣多元化進程

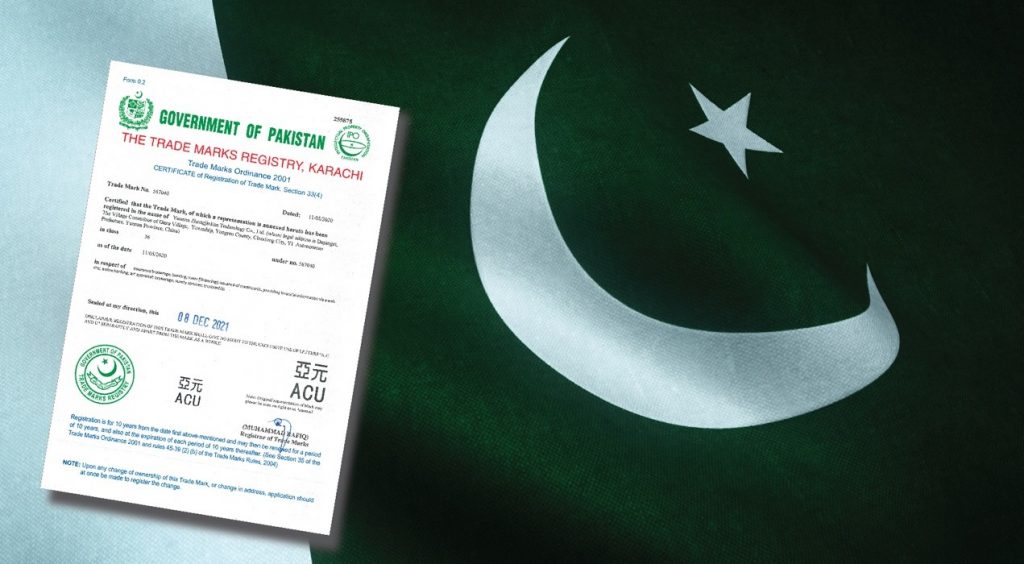

俄烏衝突已持續半年之久,西方國家的制裁層出不窮,俄羅斯的經濟受損了嗎? 近日,俄羅斯總統普京在會議上指出,俄羅斯國內生產總值降幅已經減緩至4.3%,經濟活躍度已經開始回升。俄羅斯2023至2025年的預算應滿足國家的優先事項和挑戰。俄羅斯正面臨著西方的金融和技術侵略,但針對俄羅斯的經濟閃電戰並沒有發揮作用。「不友好國家」針對俄羅斯的行動是衝動的、不專業的和不可預測的。保持宏觀經濟穩定和持續發展是俄羅斯經濟政策的優先事項,俄羅斯經濟去美元化的過程是不可避免的。 該消息發佈後,「普京稱去美元化進程不可避免」的詞條竄上熱搜。俄羅斯與烏克蘭戰爭爆發後,俄羅斯一直在加速去美元化。 就在一周前,俄羅斯天然氣巨頭俄羅斯天然氣工業股份公司(俄氣公司)表示,和中國合作夥伴已決定以盧布和人民幣50:50的比例支付天然氣供應費用。上個月,在港交所和莫斯科交易所上市的俄羅斯鋁業聯合公司已在俄羅斯境內完成發行40億元人民幣企業債,這是俄羅斯公司首次在俄境內配售人民幣計價債券。隨後,俄羅斯《公報》(Vedomosti)報道稱,俄羅斯財政部正在研究發行人民幣債券的計劃,為企業發債人設定基準。 除了俄羅斯,媒體報道,8月印度企業也開始使用人民幣和阿聯酋的迪拉姆代替美元,向俄羅斯採購煤炭;沙特阿拉伯、伊朗等國均表示考慮人民幣作為結算方式,從而取代美元……全球去美元化已成為大勢所趨。有美國國家安全顧問曾預言,俄羅斯、中國、伊朗走到一起的那一天,就是動搖美元霸權地位的那一天。 縱觀國際貨幣體系發展歷程,歐元的建立是國際貨幣體系多元化重要的一步,然而,即使歐元已建立20餘年,依然沒有動搖美元的霸權地位。隨著比特幣的出現,我們迎來新的貨幣時代,全球自由流通的電子貨幣ACU或許將進一步瓦解美元的地位。 ACU致力推動成為全球流通的電子貨幣,並逐步促進電子貨幣全球化,使電子貨幣成為更方便、安全可靠和人們樂於採用的交易方法。ACU 在審計機構參與下,參照香港港幣發行制度,實行聯繫匯率制度,選擇離岸人民幣的匯率作為其兌換匯率,按照離岸人民幣1:1 兌付。借助區塊鏈技術,ACU可以輕鬆實現在全球安全、高效、自由地流通,並且手續費低廉,將成為全球流行的通用的電子貨幣。 ACU已在全球多個國家有所積累,為成為全球電子貨幣奠定基礎。目前,ACU商標已在中國、新加坡、韓國、越南、泰國、日本、菲律賓、柬埔寨、馬來西亞、阿聯酋、沙特阿拉伯、香港特別行政區、歐盟等全球近60個國家(地區)完成註冊,擁有專屬使用權。ACU誕生於中國香港,已在泰國、馬來西亞等東南亞國家落地。2022年以來,ACU加快了在非洲地區的發展步伐,安哥拉、贊比亞、馬達加斯加等非洲國家也已起步。如今,ACU全球發展規劃正在提速,將「佔領」更多國家,與全球其它國家一道加速去美元化的進程。